どんな試料を分析できるの?

メタボロミクス、やってみたくなってきました!

太郎が持っているサンプルも測れますか?

メタボロミクスの測定対象は主に有機分子(炭素を含む化合物)で、分析装置に何を使うかにもよるけど、基本的になんでも測れるで。

生体由来のものであれば、バイオプラスチックみたいな生体試料以外のものでも大丈夫や。

お客様に相談されたら、とりあえずチャレンジしてみる!だからHMTではこれまでに色んなサンプルを分析してきた。技術員のSさん曰く「昆虫丸ごとは手ごわかった」とか。

最善な前処理条件は試験によって異なるけど、代表的な試料についてはHMTが推奨している前処理法を教える。

昆虫とか深海魚みたいにこれまでやったことのない変わった試料を測ってほしいと言われた時は、お客様の知恵も借りて相談しながら一緒に条件を決めていく。

(詳細は「よくある質問」をご覧ください)

どんな試験を設計したらいい?

違いますよ~!脂質異常症のモデルウサギ(WHHLウサギ)です。

脂質異常症は、ちょっと前まで高脂血症と呼ばれていた病気で、病因となる遺伝子変異と表現型はある程度分かっているけど、病気が深刻になるメカニズムがよく分かってないんです。

だから代謝に現れた変化を調べてみたら何かおもしろいことが分かるんじゃないかな?って思うんですよね。

とりあえず、脂質異常症のウサギの血液を測ってみるのはどうでしょうか?

「とりあえず」で始めてしまうと、出てきたデータをどう解析していいか分からんくなってしまうで。

第2回で言ったように、オミクス解析は比較が基本や。興味があるものとコントロールで群を設計せなあかん。

今回の場合は、脂質異常症のウサギと、コントロールとして健常群の2群を比較するのがええやろな。

あ、じゃあ投薬したらどう変わったかも一緒に見てみるのはどうでしょう?

あわよくば治療の効果を測れるバイオマーカーとか見つけられたら最高なんですけど。

第ニの比較群があると、2群間の大きい/小さいという変化に意味を加えることができるからオススメや。例えば病気で増加した代謝物質があったとしても、治療後に元通りに下がったか、さらに増えたかで、その変化の持つ意味は全然違うやろ?投薬のほかにも、時系列で変化の方向性や大きさを調べるのも効果的な方法や。一つの変化がさらに変化すると、その変化が持つ意味が大きくなる。

例えば、1時点目で同じような変化が2つの物質で見られても、2時点目でまったく違う動きになってたら、この2つの変化の裏には違うメカニズムが働いてるのでは?みたいな考え方もできるやろ?

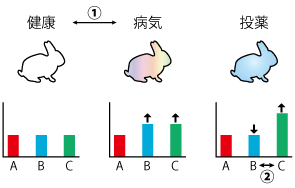

興味のある群(病気)に加えてコントロール群を置くことで、病気によって変化した(と思われる)代謝物質が分かる(①)

さらに第二の比較群(投薬)の分析もすると、病気によって変化した(と思われる)代謝物質が本当に病気による変化なのか(B)、病気以外の原因(試験のストレス)があるのか(C)を判別することができる(②)。

サンプル数はいくつ必要?

ちょっと待った。再現性とかばらつきをみるために、複数の繰り返し実験をせなあかん。いわゆる「nを取る」やな。

実験によるから、一概には言えへんのが難しいところやな。

条件を厳密にコントロールできる微生物や培養細胞やったらn=1とかプール検体でも差が見えることも多い。ただし、データのばらつきは評価できひんという点は要注意や。

動物モデルやったら論文投稿に必要とされんのは、n=5~7が一般的やな。

ヒトの臨床試験みたいな条件をコントロールできひん場合はn=20~30が最低必要ラインかなあ。

正直、多ければ多いほどデータのばらつきが把握できるからええやろな。

ただ、ばらつきを把握するために最低限必要な数は、実際にサンプルと向き合っている研究者本人が一番感覚として持ってると思う。

メタボロミクスはスクリーニングと割り切って、ターゲットとする代謝物質を見つけた後は、安価な測定法で個別に大量に測るというやり方もあるで。

とはいえnが増えたら試験にかかるコストも高くなるわけですよね、HMTさん?

しゃーないな、予算取って来るか。

そこもサポートしてくれるんやろなあああん?

第3回のまとめ

- 生体サンプルならほとんどのサンプルが分析可能

- 試験を設計するとき、基本は比較試験。2群か、可能なら3群あるとなおよい(実験群、対照群、処理群など)

- 微生物、培養細胞ならn=1~、モデル動物ならn=5~、ヒトならn=20~

もっとメタボロームについて知りたい方は、

メタボロームを知る や HMTメールニュース会員限定

もぜひ併せてご覧ください。

メタボロームや質量分析について、また、主成分分析ついてなどの記事、メタボローム関連の動画コンテンツをご用意しております。